선사들의 ‘좌탈입망(坐脫立亡)’ 일화와 사진들

#자신의 제사를 먼저 치르게 한 화산덕보 선사

먼저 임제종 황룡파의 화산덕보(禾山德普, 1025-1091)선사는 입적하기 직전에 제자들을 모두 불러놓고 자신의 제사를 지내도록 했다. 스승이 보는 앞에서 미리 스승의 제사를 지내도록 했으니 제수(祭需, 제사음식)가 진수성찬이었음은 물을 필요도 없었다. 한 시간 이상 제자들이 올리는 음식과 절을 모두 받고 나서 “내일 맑은 하늘에 눈이 내리면 가겠다”고 하고는 정말 다음 날 눈이 내리자 향을 사르고 단정히 앉아서 입적했다고 한다.

#제발로 관에 들어가 입적 맞은 보화선사

임제의현(臨濟義顯, ?-- 866)의 도반인 보화(普化) 선사는 입적에 이르러 사람들을 모아 놓고는 관 속에 들어가 열반을 맞이했다. 이 장면이 <전등록>은 물론 <임제록> 37단에도 나온다.

이 선어록에 따르면, 보화 스님이 하루는 거리에서 지나가는 사람들에게 승복을 구걸했다. 사람들이 모두 승복을 갖다 주었지만, 보화 스님은 웬 일인지 “모두 필요 없다”하고 받지 않았다. 임제선사는 원주를 시켜 관(棺)을 하나 사 오게 했다. 그러고는 보화 스님에게 “내가 그대를 위하여 승복을 한 벌 만들어 놓았소.” 그러자 보화스님은 기분 좋게 곧바로 관을 짊어지고 거리로 나가 “내일 내가 동문(東門) 밖에서 세상을 하직하겠다”고 선언했다.

다음날 사람들이 동문으로 구름처럼 몰려 가보니 폭삭 속은 거짓말이었다. 다음 날엔 또 남문 밖에서 세상을 하직할 것이라고 해 사람들이 구름처럼 몰려가 보니 역시 또 부도수표를 발행한 것이었다. 이러기를 3일, 4일 째 되는 날엔 그 누구도 믿는 사람이 없었다. 보화 스님은 혼자 관 속으로 들어가 길 가는 사람에게 뚜껑에 못질해 줄 것을 부탁했다. 이 소식이 즉시 시내에 알려지자 사람들은 다투어 가서 관 뚜껑을 열어보았다. 관을 열어보니 시체는 보이지 않았다. 몸 전체가 완전히 사라져 버린 것이었다. 다만 공중에서 요령소리만 달랑달랑 울릴 뿐이었다.

#물구나무 서서 입적한 등은봉 선사

등은봉(鄧隱峰) 선사의 일화도 있다. 등은봉 선사는 생몰연대는 미상이지만, 마조도일(馬祖道一, 709-788) 선사의 제자다. 등은봉 선사는 평소에도 괴팍하기 이를 데 없었다. 하루는 제자들에게 물었다.

“고래(古來)로 서서 죽은 사람도 있는냐?”

“있습니다.”

“그렇다면 거꾸로 서서 죽은 사람도 있느냐?”

“그런 사람은 없습니다.”

그러자 등은봉 선사는 갑자기 물구나무서기를 하더니 그대로 입적해 버렸다. 여러 사람들이 달겨 들어 넘어뜨리고 해도 꼼짝하지 않았다. 다비(화장)를 하긴 해야 하는데 다비를 할 수가 없었다. 이 기괴한 소식은 삽시간에 고을 전체로 번져 나갔다. 마침 비구니스님으로 있던 속가 누이가 이 소식을 듣고 달려 왔다. 누이동생은 “오라버니는 살아 생전에도 괴팍한 행동만 일삼더니 죽어서도 계속 골탕을 먹이고 있으니 이것이 무슨 짓이냐?”고 하면서 꼼짝 않고 서 있는 오빠의 시체를 ‘탁’ 치니 그대로 넘어갔다고 한다.

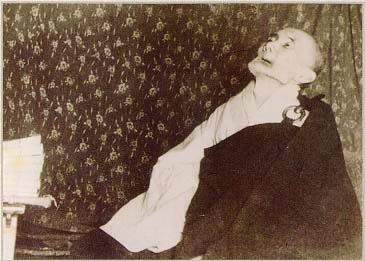

좌탈한 명허 스님, 12년간 토굴서 장좌불와

“삶과 죽음이 둘 아니며, 생사가 곧 열반이다”

미혹되면 생사가 시작되고 깨달으면 윤회가 사라진다.

감산 대사의 <몽유집(夢遊集)>

지난 1월 26일

세수 63, 법랍 38세로 입적한 명허 스님은 강원도 평창군 진부면 막동리 해발 1000여미터 고지에 2칸으로 토굴을 지어 12년동안 장좌불와(長坐不臥: 오랜 기간 눕지 않고 하는 참선)와 일종식(一種食: 하루 한 끼만 먹고 오후엔 일체의 곡기를 끊는 수행)으로 용맹정진해 온 숨은 도인으로 알려졌다. 열반하는 날 미리 입적을 감지하고 토굴 500여 미터 아래에 거주하는

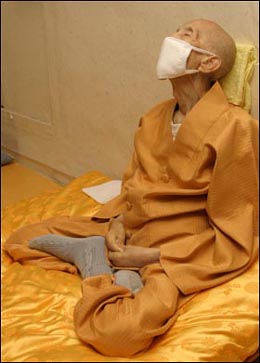

예로부터 선가에서는 육신을 소멸해 없어질 껍데기와 같은 존재라 하여 일명 ‘똥자루’라 부르며 몸을 벗는 일에 대해 슬퍼하거나 두려워하지 않는다. 심지어 해탈의 즐거움을 얻는다고 기뻐한다. 특히 선사들은 임종에 이르러 생사로부터 자유로운 경지를 좌탈입망(坐脫立亡: 앉아서 죽고 서서 죽는다)이라는 극적인 모습을 통해 생생한 묵언의 가르침을 보여준 사례가 적지 않다. 삼조승찬 스님은 뜰을 거닐다 나뭇가지를 잡은 채 서서 열반하였고, 보화 선사는 요령 소리만 남긴 채 허공으로 사라졌으며, 등은봉 선사는 물구나무 선 채로 열반하였다. 관계 선사는 몸을 태울 화장나무를 미리 준비해 그 위에 서서 열반했고, 보조 국사는 제자들과의 백문백답을 마친 다음 법상에서 내려와 마루에 앉아 그대로 입적하기도 했다.

고승들의 이러한 좌탈입망은 선(禪)의 궁극적 목적이 생사로부터의 해탈에 있음을 일깨우는 마지막 법문이기도 하다. 때문에 생사의 근본을 규명하기 위해서는 무상(無常), 고(苦), 무아(無我)의 삼법인을 철저히 요달해야 한다. 모든 존재에 실체성이 없다는 무아와 연기법(緣起法)의 관점에서 보면 생(生)도, 사(死)도 실재하는 것이 아니다. 다만 꿈과 환상같이 실재하는 것처럼 보일 뿐이다. 생과 사가 모두 ‘토끼 뿔’, ‘거북 털’과 같이 이름으로만 존재하기에 생과 사가 다를 바가 없다. 즉 ‘생즉사 사즉생(生卽死 死卽生)’인 것이다.

따라서 선가에서는 생과 사, 생사와 열반에 대해 분별하는 것을 망념으로 본다. 생사와 열반을 분별하여 생사는 싫어하면서 열반은 얻어야 할 절대적인 것으로 여긴다면 결코 생사를 극복하지 못한다는 것이다. 열반의 참뜻은 ‘지금 여기’에서 생사로부터의 해탈을 그대로 체득하라는 가르침이다. 결국 피안(彼岸)이 따로 있는 것이 아니라 차안(此岸)이 곧 피안이고, 세간이 바로 출세간이며, 생사가 바로 열반이고, 범부가 곧 성인이라는 ‘둘 아닌[不二]’ 이치를 깨달을 때 삶의 현장 속에서 생사를 초월할 수 있게 된다는 것이다.

좌탈입망이 그대로 완전한 깨달음의 필요충분조건은 아니지만, 생사에 자재한 그러한 모습만으로도 후학들에게 환희심을 주고 발심을 일으키는 것은 물론이다. 이번에 좌탈한 명허 스님 역시 남이 알아주건 말건 평생을 치열하게 용맹정진한 수좌(首座)로서 소리 소문없이 많은 스님과 신도들의 존경을 받은 스승이었다.

스님은 토굴수행을 하면서도 찾아오는 스님들의 수행을 지도하는 한편 불치병에 걸린 많은 신도들의 병을 낫게 하는 등 남모르게 보살행을 실천해 왔다. 12년전 상주 선역사 일대의 토지 1만여평을 연꽃마을에 기증하는 등 평생 무소유의 삶을 살았다. 특히 중국 소림사에서도 수련자가 드문 <달마역근경(達摩易筋經)>을 수련, 본격적인 참선에 앞선 몸 공부의 중요성을 강조해 온 스님은 <달마역근경>을 번역한 <역근세수(易筋洗髓)의 비결>이란 책을 무료로 보급하기도 했다.

한편 명허 스님의 다비식을 봉행한 화엄사 문도스님들은 스님의 사리를 화엄사와 상주 선역사의 부도에 봉안키로 했다. 또 스님의 유품인 사고전서, 대장경, 역경집성, 정통도장 등 3천 여권의 유, 불, 선, 한학관련 희귀도서는 유언에 따라 화엄사 도서관에 기증했다. 화엄문도회는 2월 1일 거행한 여수 흥국사 초재를 시작으로 구례 천은사, 금산 태고사, 고양 선재정사, 고양 상운사, 예천 법흥사, 구례 화엄사 등에서 2재부터 7재를 봉행할 예정이다.

여수 흥국사=

▼ 아래 내용출처 : http://blog.naver.com/gksdka1876?Redirect=Log&logNo=120030048980

좌탈입망 [坐脫立亡]

앉거나 선 자세로 열반하는 것을 일컫는 불교용어.

불교에서는 죽음을 미혹(迷惑)과 집착(執着)을 끊고 일체의 속박에서 해탈(解脫)한 최고의 경지인 열반(涅槃)으로 본다. 곧 죽음은 삶이 끝나는 것이 아니라, 모든 번뇌가 없어지는 적멸(寂滅)의 순간인 동시에 법신(法身:영원한 몸)이 탄생하는 순간이기 때문에 예부터 선사나 고승들은 죽음을 슬퍼하기보다는 오히려 기뻐하였다.

이 때문에 찾아오는 죽음의 순간을 맞아들일 때도 일반인들처럼 누워 죽는 경우, 자신의 몸을

불태워 소신공양(燒身供養)하거나, 앉거나 선 채로 죽는 경우 등 죽음의 형식도 다양하였다. 이 가운데 앉거나 선 채로 열반하는 것이 바로 좌탈입망이다.

보통 법력이 높은 고승들이 죽을 때 택하는 방법으로, 죽음마저도 마음대로 다룬다는 뜻이 함축되어 있다. 오가칠종(五家七宗)의 제3조 승찬(僧璨)은 뜰을 거닐다 나뭇가지를 잡은 채 서서 열반하였고, 당(唐)의 등은봉(鄧隱峰)은 물구나무 선 채로 열반하였다.

그리고 스스로 다비할 땔감을 준비한 후 그 위에서 열반한 관계 선사, 제자들에게 “내 죽으면 시신을 숲 속에 놓고 들불에 타도록 하라”고 유언한 혜안국사, “시신을 벌레에게 주고, 탑이나 부도를 만들지 말라”고 했던 청활스님, 제자들과 백문백답을 마친 후 법상에서 내려와 입적한 보조국사 등 헤아릴 수 없이 많다.

한국의 근현대 고승들 가운데서도 밧줄을 붙잡고 화두를 외며 죽음을 맞은 대한불교조계종 초대 종정 효봉(曉峰) 외에 오대산 상원사의 한암(寒巖), 백양사의 만암(曼庵), 순천 송광사의 초대 방장 구산(九山), 조계종 5대 종정을 지낸 백양사의 서옹(西翁) 등이 모두 좌탈입망하였다.

선가(禪家)에서 좌탈을 중시하는 이유는 마지막 죽는 순간의 의식 상태가 다음 환생(還生)과

관련된다고 보는 사생관(死生觀) 때문이다. 좌탈을 했다는 것은 죽는 순간에도 각성(覺醒) 상태에서 평온하게 죽음을 맞이했다는 것을 의미하고, 이 상태가 다음에 태어날 때의 의식수준이나 육체적 조건을 결정한다고 믿는다. 공포와 혼돈 상태에서 죽음을 맞이하면 그 상태가 이월되어서 환생할 때에도 비각성(非覺醒) 상태로 태어나지만, 죽음을 바라보면서 죽는 죽음은 다시 환생할 때 각성 상태로 태어난다는 말이다. 마지막 순간에 어떤 생각을 하느냐가 중요한 것이다. 이런 맥락에서 좌탈입망은 요즘 이야기 되는 ‘웰 엔딩(Well Ending)’의 최고 수준에 해당된다고 하겠다.